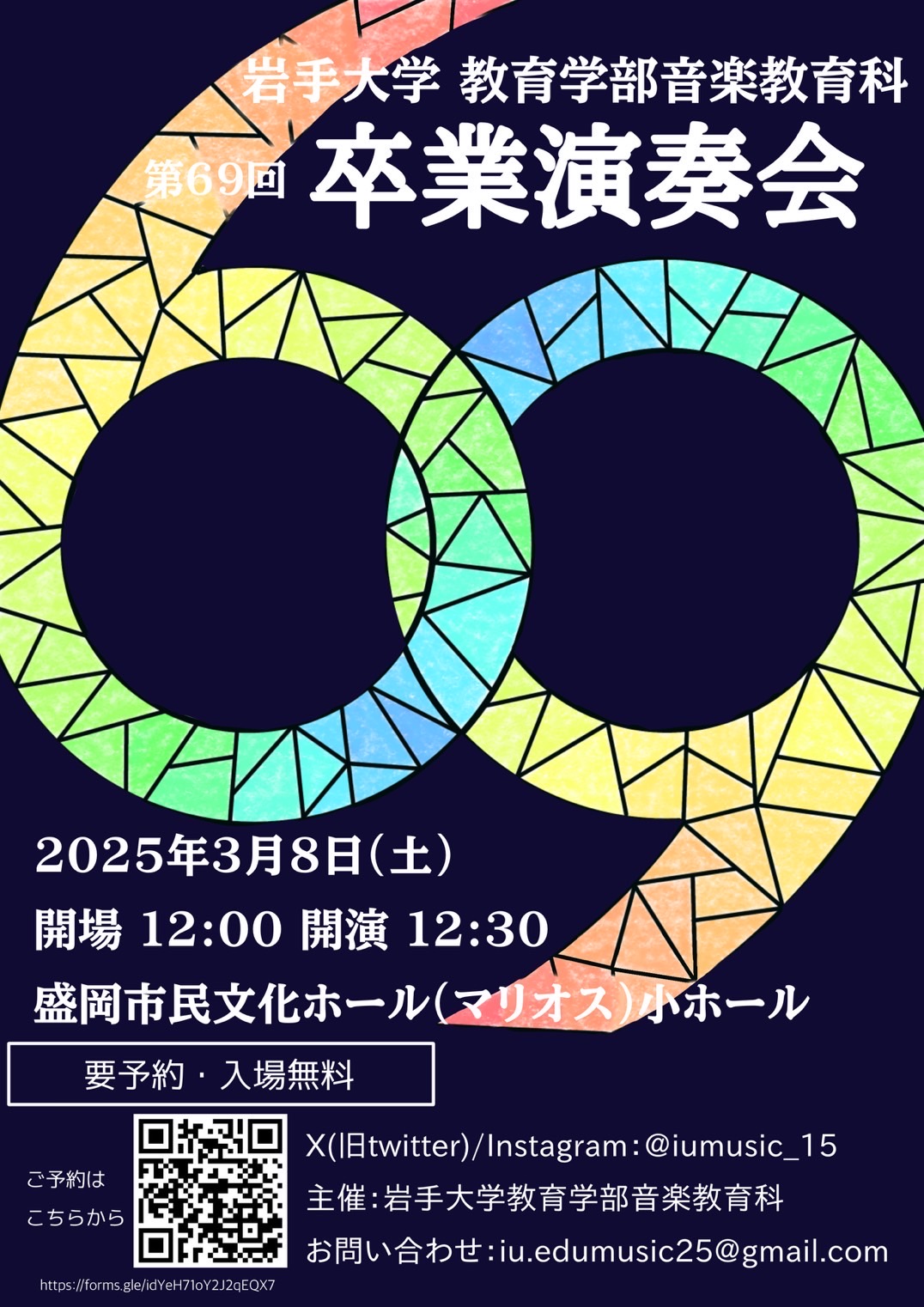

今年も新卒業生を送り出す季節が目の前に迫ってきました。今年は総勢15名(作曲1名、声楽5名、ピアノ4名、管楽器4名、打楽器1名)が、先週に行われた卒業研究審査で、これまでの研究の成果を発表しました。常々専攻研究指導に手厚いと感じる岩手大学の音楽科ですが、何と言っても教育学部であり、必修である教員免許のための勉強はさることながら、幅広い知識と好奇心を持ち合わせ学外活動にも積極的な忙しい学生達の予想以上の成長ぶりに毎年驚かされます。専攻を最終的に決定するのは3年の後期あたりで、今年は小学校教員養成コースの4人の学生がピアノを専攻しました。私はレッスン時の何気ない会話からヒントを得て、その学生が深く共感するのではないか、きっと好きだろうなと思う作品をさらっと実演で聴かせたりして目がキラっと光る瞬間を探っているのですが(笑)、色々と思いを巡らす期間を経てそれぞれの学生が研究に選んだ作品は、今年は次のようになりました。J.シベリウス:『樹の組曲』全曲 Op.75、S.ラフマニノフ:前奏曲 Op.3より「エレジー」「鐘」、I.アルベニス: 『スペインの歌』Op.232より「コルドバ」「セギディーリャ」、C.Debussy: 「夢」「ダンス」。指導学生についてとても興味深いことは、伝統芸能の担い手であり、おもに口伝で伝承される伝統芸能が気がついた時には自然に身についていたということ。民謡や舞踊、神楽に通じている彼女達にとって、特に国民学派の音楽に深い共感を覚え、またその土地の歌と舞踊と音楽の融合はごく自然な表現だというのです。ラフマニノフの重心が低い音楽や壮大なスケール、ドビュッシーの色彩感も、日々の生活で彼女達がこれまで過ごしてきた生活の中で少しづつ、そしてじっくりと醸成しながら育ったものであるはずで、そこには日々暮らしてきた気候や空気も音楽と大きく関係していることをあらためて実感させられます。一方、声楽専攻の二人の学生が、偶然にもそれぞれ日本歌曲を小林秀雄先生作曲の「落葉松」と「日記帳」をオペラのアリアやリートと並べてプログラムに組み込んでおり、どちらも琴線に触れる素晴らしい演奏であらためて日本語の美しさも実感させてくれました。私は小林先生には特別な思いがあります。幸せなことに生前の小林秀雄先生と何度もご一緒させていただきました。先生の作品の初演のピアノを担当させていただいた時のことは特に記憶に刻まれています。音楽に妥協を一切許さないことで有名な先生でしたが、その厳しさの中にも、後に続く音楽家への深い愛情が感じられたものでした。いつも「藤井君、音楽は、光!だよ。」と口ぐせのように仰っていた姿を、学生の演奏を聴きながらしみじみ思い出しました。作曲専攻学生は“人間と鉄“をテーマに岩手の南部鉄器や伝統楽器などを使った意欲的な作品で、学生5名が新曲の学外での初演に臨みます。そして、トランペット、クラリネット、フルート、マルチパーカッションと盛り沢山の内容で有終の美を飾ります。是非、お近くの方のお越しをお待ちしております♪

伝統の継承、そして伝統からの創造は続く

ブログ

ブログ

コメント